- 日時

- 2017年2月15日 (水) 18:00〜20:00

- 場所

- 東京大学教育学部 赤門総合研究棟A210

- 講演

「早く産まれた赤ちゃんにとって”うるさい音”と”心地よい音”とは?-新生児集中治療室から始める発達支援と音声知覚研究-」

有光 威志(慶應義塾大学医学部)

在胎37週未満で誕生する早産児は世界で約1500万人にのぼる。現在では、およそ75%が生存するが、重症な合併症の発症率が高く、脳性麻痺や発達障害の有病率が高い。早産児はNICUでの集中治療を必要とする。NICUには、保育器、人工呼吸器、輸液ポンプ、生体モニタといったものがあり、本来、胎内では聞くはずのなかった環境音が存在する。これらの環境音は、児の発達に阻害的に働く可能性がある。そこで、「NICUの環境音を小さくするやさしさ」と「心地よい音を聞かせるやさしさ」について考えていきたい。

「NICUの環境音を小さくするやさしさ」

アメリカ小児科学会では、NICUの平均騒音レベルの上限を45dBA以下、最大騒音レベルを65dBA以下と定めている。日本のあるNICUで騒音レベルを測定したところ、日勤帯の騒音レベルは55-65dBAであり、アメリカ小児科学会が定める最大騒音レベルの上限近くに達していた。音の出どころとしては、人工呼吸器、モニタのアラームなどがあり、約55-75dBAであった。

騒音に対する児の呼吸数を調べた報告では、騒音時と児に侵襲的な処置を行った時は、1分間の呼吸数が10回程度増加した。このように、NICUの環境音は、呼吸や循環を不安定にする。さらに、睡眠悪化の原因や難聴のリスク因子となることも考えられる。

環境音を小さくする工夫にはどのようなものがあるだろうか。NICUの建築構造、医療機器、スタッフのケアに関する工夫が考えられる。NICUの建築構造に関しては、個室の方が騒音レベルが小さいこと、吸音素材を用いること、空調設備を小さな音のものにすることなどが挙げられる。また、保育器の配置場所として、騒音の発生しやすい場所を避ける工夫がある。また、医療機器に関しては、人工呼吸器回路の結露を除くこと、アラーム音を小さく設定し速やかに対応すること、医療用PHSの着信音を小さくしバイブレーションにすること、不必要な音楽を流さないこと、騒音に配慮した新しい医療機器を導入することなどが挙げられる。さらに、スタッフのケアの工夫には、ベッドサイドでの会話を減らし静かに話すこと、スタッフの移動を少なくすること、離れたところで回診を行うこと、保育器の上に物を載せないこと、保育器の手入窓や処置窓を静かに開閉すること、吸音素材を挟むことなどがある。例えば、保育器の騒音レベルを測定したところ、手入窓や処置窓を勢いよく閉めると80dBA程度であったのに対して、優しく閉めると40dBA程度だった。最新の保育器は、手入窓や処置窓を閉める際に大きな音が出ないような構造になっており、こうした新しい機器を導入することも有効である。

なお、児にイヤーマフを装着することで、呼吸循環が安定し、睡眠状態や体重増加も改善するという報告があるが、全ての環境音を減弱することがよいのかという議論もある。

「心地よい音を聞かせるやさしさ」

音を聞かせた時の新生児の脳反応を、近赤外分光法を用いて計測した。これは、神経活動増加に伴う脳血流増加反応を計測するものである。正期産児では、音楽・メロディーの違いに対して、右の聴覚野が優位に反応した。早産児では、修正39-40週では正期産児と同様に側性化を示した。すなわち、修正週数が進むと早産児の音楽・メロディーに対する脳反応が成熟することが示唆された。また、子守歌は早産児の哺乳を促進するという報告も示されている。音楽による赤ちゃんへの良い影響としては、睡眠状態改善、吸啜の促進、体重増加、呼吸の安定などがある。

次に、お母さんの語り掛けに対する、正期産児の脳領域の機能的結合を調べた。その結果、母親の声に対しては、児の脳内に複雑な機能的結合があり脳内ネットワークが活性化していることが示唆された。一方、早産児では、母親の声に対する特別なネットワークを形成している途中なのではないかと考えられた。母親の声による赤ちゃんへの良い影響としては、呼吸循環の安定、消化管蠕動の改善、脳発達の促進、長期予後の改善などが報告されている。

参加者の声

早産児の命を助けるということだけでなく、より健やかな発達を支える環境の整備について、特に「音」に着目した調査や研究の成果をご報告いただきました。大人にとっては何気なく、気にも止まらない音であっても、小さな赤ちゃんにとっては、大きなストレスとなるということに対して、より配慮していく必要性に改めて気づかされました。また、親の語り掛けが、早産児では脳の発達やウェルビーイングにどのように影響するのかについての研究と実践がさらに進んでいくことへの期待を感じました。

保育所等の環境における「騒音」の問題についても指摘されるようになってきています。子どもたちが安心・安定して過ごせる環境への配慮について、研究を進めていくための示唆をいただくことができました。

報告:野澤祥子(発達保育実践政策学センター准教授)

「保育所・こども園・幼稚園が大切にしてきたことを特別支援教育の視点で意味付ける」

久保山 茂樹 (国立特別支援教育総合研究所インクルーシブ教育システム推進センター)

久保山先生からは、「保育所・こども園・幼稚園が大切にしてきたことを特別支援教育の視点で意味付ける」というタイトルで、保育・幼児教育における特別支援、合理的配慮のあり方についてご講演いただいた。

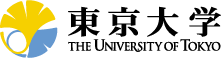

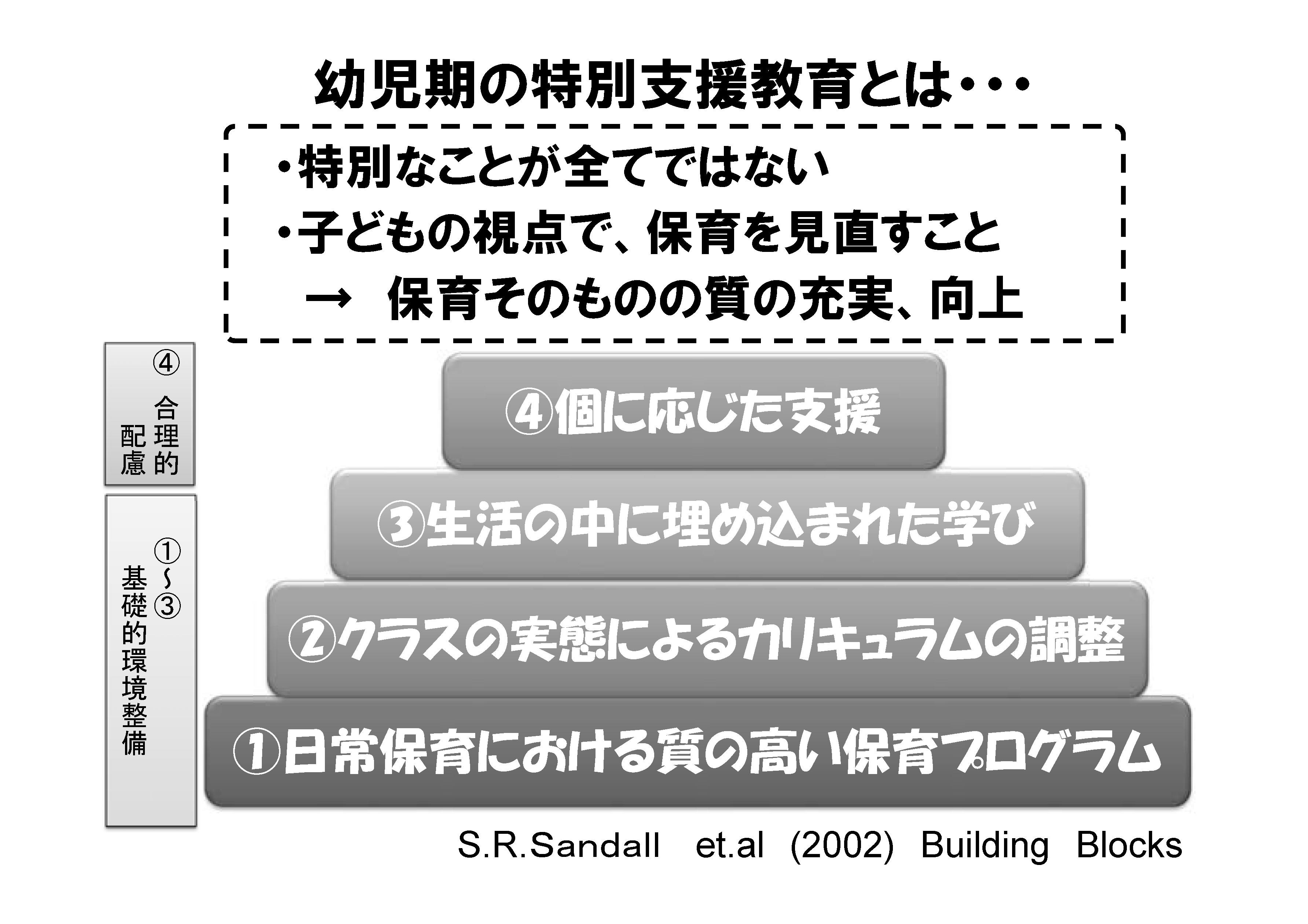

特別支援教育の視点で保育を見直すことについて

幼児教育では、「一人ひとり」を見る姿勢が基本であり、これは特別支援教育そのものである。したがって、特別支援教育の視点で保育を見直すことは、保育の質を問うことと同義であると考えられる。例えば、S. Sandall(2002)は、特別支援教育を4つの階層モデルで捉えている。最下層(基礎となる部分)から、①日常保育における質の高い保育プログラム、②クラスの実態によるカリキュラムの調整、③生活の中に埋め込まれた学び、④個に応じた支援で構成されており、このうち①~③は保育・幼児教育の基礎的な環境整備に関わること、④がいわゆる合理的配慮としての個別支援に相当する。このモデルからも、乳幼児期の特別支援教育とは、「特別なこと」が全てなのではないこと、保育そのものの質の充実と向上を図ることを通じて、④を限りなく小さなものにできる(反対に、①~③がしっかりしていないと④が非常に大きなものになってしまう)ことが見て取れる。

最近、特別支援教育の研究で開発されてきた支援ツールや方法論(特別な方法やマニュアル)が本当の意味での子どもの「困った」の解決に生かされていないように感じることがある。 子どもではなく、保育者自身の「困った」(=思い描いている保育像からの逸脱)を解決するために、特別支援教育のツールや方法論を小手先で利用してはいないだろうか。また、本や研修で障害に関する知識が得られるようになったため、障害名を通じて子どもを理解した気になっているように感じられることも多い。先に述べたように、障害(=子どもの「困った」状態や行動)は、子どもについているものではなく、社会や環境と子どもとの間で生まれるものである(cf. 障害の医療モデルから社会モデルへの転換)。したがって、子どもの「困った」の背景には何があるのか、なぜそれが生じるのか、 保育者を含む大人のかかわりに課題がないかどうかも含めてまず確認する必要があるのではないか。どうして〇〇なのだろう、自分の保育はどうだろう、という視点が重要であろう。気になる子どもの視点から保育を見直すと、全てが特別なことではないこと、支援の必要な子が過ごしやすい環境を目指していくと、どの子も過ごしやすい環境が整い、園全体の落ち着き・保育の充実につながっていくことがわかるだろう。

幼児教育のわざ・知恵に学ぶ

実は、小学校で特別な支援と呼ばれ先端的な取り組みとして行われていることは、これまで保育所や幼稚園で当たり前に行われてきたことなのかもしれない。例えば、安心感・信頼感を基本としながら、子どもの自発性に配慮し、ひとりひとりの発達を踏まえて園での学びやすさ、過ごしやすさを実現していこうという姿勢は、まさに幼児教育の基本であると言える。小学校であれば、ふつう、「どうすれば子どもが部屋から出ないか」を考えるが、幼稚園や保育所では、まず「どうすれば子どもが部屋に入りたくなるか」を考える。このような、子どもが困っているという視点(うまくいかない原因を子どもに求めない)、子ども理解の視点(子どもの行動を客観的に評価するだけではなく、子どもを捉える自己の視点も評価する)、子どもからの学びという視点(子どもは私たちがどう変わる必要があるかを教えてくれる存在であるという発想)はいずれも特別支援教育に欠かせないものであり、幼児教育の知恵であると考えられる。

インクルーシブ教育システムが目指すもの

障害名で子どもをみるのではなく、どのような配慮や支援があればその子が過ごしやすいかに目を向けていきたいと考えている(=「これなら だいじょうぶ」の実現)。保育の質の向上と、子どもが力を発揮しやすい環境整備に向けて何が必要か、研究を進めていきたい。

質疑応答

➡久保山先生:知識が入ったことによって、授業や学校が変わってきている。そのため、保育者が「ここまで育てなければならない」というハードルは低くなっているのではないか。保育所の申し送りなどを小学校が活用する機会が増えているのではないかという感覚がある。➡回答を踏まえた質問:小学校の文化を保育に押し付けるようになっていないか?➡久保山先生:小学校の先生が幼稚園で研修するプログラムを設けているところでは、子どもの姿を見て授業やカリキュラムを変えるなどの試みもみられる。札幌は公立の保育所・幼稚園を残しているが、区内の巡回をしながら保幼小の連携をしている。管理職の交換、例えば小学校の教頭が幼稚園の園長になるような人事も行われていたりする。引継ぎといえば島根の松江市で良い仕組みができている。滋賀県の湖南市も良い。概ね人口が10万人を下回るとうまくいっているまちが多い(例えば、人口が7万人だと、出生児が500人、要支援が50人で”見える”関係が作れる)のではないかと思っている。

参加者の声

幼児期における特別支援教育とは、保育そのものの質の充実と向上を目指すものであるというお話は非常に重要であると考えられる。特別支援に向けて導入・開発されたモノや環境が、実は他の人の生活の質の向上につながるという議論は幼児教育の文脈以外でもなされている(ユニバーサルデザイン)。ある意味、特別な支援を必要とする子どもは、自園の保育は今どうなっているか、そして質の高い保育(かかわりや環境構成)や”わざ”がなぜよいのか・なぜ重要なのかを教えてくれる存在なのかもしれない。

報告:高橋翠(発達保育実践政策学センター特任助教)